FASD steht für Fetal Alcohol Spectrum Disorders (Fetale Alkoholspektrumstörungen) und ist die am wenigsten erkannte geistige und körperliche Behinderung. Sie tritt auf, wenn Frauen während der Schwangerschaft Alkohol trinken. Es gibt dabei keine sichere Menge. Auch das vermeintlich den Kreislauf anregende Gläschen Sekt kann schon schädlich sein.

Der toxische Alkohol gelangt über die Nabelschnur zum Ungeborenen und kann die Organbildung, aber vor allem die Entwicklung des zentralen Nervensystems schädigen. Das äußert sich in angeborenen organischen Fehlbildungen, Dysmorphyen des Gesichts, geistigen Behinderungen, Entwicklungs- und Wachstumsstörungen und kognitiven Defiziten. Außerdem einer Vielzahl von Verhaltensauffälligkeiten, die oft mit anderen Störungen verwechselt werden: beispielsweise dissoziales Verhalten, ADHS oder autistischen Züge.

Im Jugendlichen- und Erwachsenenalter kommen oft psychische Störungen hinzu, von denen nicht geklärt ist, inwieweit sie eigenständig entstanden wären, oder komorbid sind, das heißt aufgrund der hirnorganischen Beeinträchtigungen durch FASD entstanden sind.

Häufigkeit von FASD

Jährlich werden rund 10.000 Kinder mit FASD geboren, so eine Schätzung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Eine im Fachmagazin BMC Medicine im März 2019 veröffentlicheten Studie nennt für das Jahr 2014 in Deutschland eine hochgerechnete Ziffer von 2.930 Babys mit FAS und 12.650 Neugeborene mit FASD.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist FASD in Deutschland mit im Durchschnitt einem betroffenen Kind bei 350 Geburten die häufigste Ursache für geistige Behinderung.

Tragisch ist, dass FASD zu 100% vermeidbar wäre. Die meisten Betroffenen sind ein Leben lang auf Hilfe angewiesen, wobei die größten Probleme in der Bewältigung des Alltags liegen.

Alkohol in der Schwangerschaft

Alkohol ist ein Zellgift. Trinkt eine Frau in der Schwangerschaft Alkohol, gelangt dieser über das mütterliche Blut durch Plazenta und Nabelschnur unverdünnt und ungefiltert zum Kind. Dieses hat innerhalb weniger Minuten genauso viele Promille wie seine Mutter.

Während die Mutter einen Tag braucht, um den Alkohol abzubauen, braucht der Embryo drei bis zehn Tage.

Wie äußert sich FASD?

Die oft normale Intelligenz steht nicht selten im Widerspruch zu Problemen der Betroffenen bezüglich der alltäglichen Lebensführung, die auch als tertiäre Störungen bezeichnet werden. Als typische Symptome sind hier vor allem Labilität, Antriebsarmut und Desinteresse sowie distanzloses oder enthemmtes Verhalten in sozialen Situationen zu nennen. Probleme liegen in den Bereichen der schulischen Ausbildung, der Arbeits- sowie Wohnsituation, des Selbst- und Fremdwahrnehmung, der exekutiven Funktionen, des Sexualverhaltens und der psychischen Gesundheit.

So treten laut einer Berliner Längsschnittstudie Schulwechsel und Wohnungslosigkeit vermehrt auf und nur 12 % der erwachsenen Versuchsteilnehmer mit FASD waren zum Erhebungszeitpunkt erwerbstätig. Ebenfalls auffällig ist, dass FASD-Betroffene sowohl als Opfer als auch als Täter innerhalb des Strafjustizwesens häufiger in Erscheinung treten und überdurchschnittlich oft Haftstrafen antreten müssen. Von den Betroffenen werden 80 % als nicht selbstständig lebensfähig eingestuft.

Körperliche Auswirkungen

- Entwicklungsverzögerungen

- Faziale Auffälligkeiten

- Organdysfunktionen- oder Fehlbildungen (Nieren, Herz oder Schilddrüse)

- Anomalitäten in peripheren Nerven, beispielsweise Schmerzunempfindlichkeit

- Chronische Mittelohrentzündung

- Seh- und Hörbehinderungen

Neuronale Auswirkungen

- Konzentrationsstörungen

- Beeinträchtigung der Kognition

- Rezeptive Sprachdefizite

- Verhaltensauffälligkeiten

- Bindungsstörungen

- Beeinträchtigung bei der selbstständigen Alltagsbewältigung (exekutive Funktionen)

Störungen der exekutiven Funktionen

Störungen der exekutiven Funktionen können als ein Kernsymptom von FASD betrachtet werden.

Unter exekutiven Funktionen werden Alltagsfähigkeiten verstanden, die kognitive, emotionale und motivationale Komponenten beinhalten und sich als diejenigen höher geschalteten mentalen Operationen zusammenfassen lassen, die als Garant für ein selbstbestimmtes Leben betrachtet werden. Ihre Beeinträchtigung gilt als eines der Kernmerkmale der Fetalen Alkoholspektrumstörungen und wird oftmals als Erklärung dafür herangezogen, dass Betroffene weit hinter den an den IQ geknüpften Erwartungen in ihrer Selbständigkeit zurückbleiben.

Was klappt nicht so gut?

- Aufmerksamkeit

- Lernen und Gedächtnis

- Planen

- Flexibilität

- Selbstkontrolle

- Begreifen komplexer Zusammenhänge

FASD bei Kindern

FASD-Erklärvideo

Geistige Flexibilität

Fähigkeit, flexibel zwischen Aufgaben wechseln zu können.

Max …

- kann nur zögerlich zwischen verschiedenen Aktivitäten wechseln.

- kann jeweils nur eine Sache gleichzeitig machen.

- besteht auf bekannte Routine.

- bleibt einer Sichtweise/Lösung behaftet.

- ist schnell frustriert und bekommt Wutanfälle.

Gedächtnisspeicher

Fähigkeit, Informationen oder Wissen für den späteren Gebrauch zu speichern.

Max …

- vergisst bereits Erlerntes (z.B. das Einmaleins).

- hat Schwierigkeiten, sich an tägliche Ereignisse zu erinnern.

- hat Schwierigkeiten, Informationen wieder abzurufen.

Organisation

Fähigkeit, benötigte Materialien oder Unterlagen zu beschaffen und zu behalten.

Max …

- schließt Aufgaben nicht ab, wird nicht fertig.

- verliert wichtige Dokumente, Zettel und persönliche Sachen.

- entwirft unrealistische (Zeit-)Pläne.

Planung & Reihenfolge

Fähigkeit zur Planung von Teilschritten inkl. des Materials und Zeitaufwandes.

Fähigkeit Teilschritte einer Aufgabe in der richtigen Reihenfolge abzuarbeiten.

Max …

- lässt Teilschritte bei komplexeren Aufgaben aus.

- handelt spontan und unreflektiert.

- hat Probleme, eine Geschichte in der richtigen Reihenfolge und logisch schlüssig zu erzählen.

Zeitmanagement & Prioritäten

Fähigkeit Zeit einzuteilen, zu nutzen und Restzeiten einzuschätzen.

Fähigkeit Termine und Treffen einzuhalten.

Fähigkeit Vorrangigkeit für Bedürfnisse und Aufgaben einzuschätzen.

Max …

- verschwendet seine Zeit für scheinbar Unwichtiges.

- hat Schwierigkeiten, sich wichtige Punkte zu notieren.

- verspätet sich zu Verabredungen.

Hemmung (von Verhaltensweisen)

Fähigkeit nicht auf eine Ablenkung zu reagieren bzw. sich von ihr wieder abzuwenden.

Fähigkeit vor einer (Re-)Aktion nachdenken zu können.

Fähigkeit auf sofortige Belohnungen verzichten zu können, um wichtigere, langfristigere Ziele zu erreichen.

Max …

- erscheint leicht ablenkbar und impulsiv.

- wählt lieber kleinere Belohnungen, die er sofort erhält, statt auf größere zu warten.

- bringt sich oder andere in Gefahr, da er nicht in der Lage ist, die Folgen seines Handels abzuschätzen.

Selbstregulation

Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu regulieren, um ein Ziel zu erreichen oder das Verhalten zu kontrollieren.

Max …

- zeigt in vielen Situationen unangemessenes Verhalten oder überreagiert.

Aufmerksamkeit

Fähigkeit, die Aufmerksamkeit (und Anstrengungsbereitschaft) über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.

Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt richten zu können.

Max …

- kann sich für maximal zehn Minuten auf eine Aufgabe konzentrieren.

- wird von Kleinigkeiten abgelenkt.

Fokussierung

Fähigkeit, die wichtigsten Informationen aus der Umwelt zu filtern und unwichtige Reize ausblenden zu können.

Max …

- scheint wichtige Informationen zur Beendigung einer Aufgabe zu vergessen.

- scheint nicht zu bemerken, dass er sein Verhalten an jeweilige Situationen anpassen muss.

FASD bei Erwachsenen

FASD ist keine geistige oder körperliche Behinderung, die mit Eintritt in das Erwachsenenalter verschwindet.

Problem: mangelhafte Datenlage

Dennoch gibt es bis dato weltweit keine Erhebungen, die die Häufigkeit von FASD bei Erwachsenen untersuchen (Popova et al., 2017). Aufgrund der nicht vorhandenen Daten von Erwachsenen mit FASD, wird diese Behinderung in der Gesellschaft überwiegend nicht wahrgenommen. Die Folgen sind schwerwiegend: Es gibt keine angemessene Versorgung von Erwachsenen mit FASD. Sie stehen mit den Auswirkungen ihrer Behinderung, wie beispielsweise eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne, einer meist enormen Einschränkung ihrer Planungskompetenz (exekutive Funktionen), sowie einer Reihe von Verhaltensauffälligkeiten, die gerne falsch interpretiert werden, im alltäglichen Leben alleine da.

Problem: unkoordinierte Hilfe

Stattdessen quälen sich viele Erwachsene mit FASD – falls sie überhaupt Hilfe suchen oder gar erkennen, dass sie welche brauchen – durch eine schier endlose Prozedur von Arztterminen der unterschiedlichsten Fachrichtungen, bekommen nicht selten falsche Medikamente verordnet und werden unpassenden therapeutischen Maßnahmen unterzogen. Das gilt besonders, wenn sie sich aufgrund komorbider (begleitender) psychischer Probleme in psychiatrische Behandlung begeben müssen, was ebenfalls häufig vorkommt. Die dann meist wiederkehrenden Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken, meist ohne therapeutische Fortschritte, werden dann vor allem mit fehlender Krankheitseinsicht, mangelnder Kooperation oder Motivation erklärt oder ohne weitere Suche nach anderen Ursachen hingenommen.

So entstehen die sogenannten Drehtürpatienten. Amerikanische Studien kommen zu dem Ergebnis, dass der Anteil von FASD-Betroffenen an dieser Patientengruppe erschreckend hoch ist. Aber auch dort wird die Relevanz von FASD bei psychischen Erkrankungen nicht gesehen. Dieser Missstand erklärt sich größtenteils aus der fehlenden Wissensvermittlung zu FASD bei der Ausbildung zu allen medizinischen, sozialen und juristischen Berufen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Seite zur Relevanz von FASD bei psychischen Problemen.

Problem: rechtliche Hürden

Neben der allgemeinen Unwissenheit über die Besonderheiten der kognitiven Einschränkungen bei FASD, verhindert ausgerechnet die ansonsten sehr fortschrittliche Gesetzgebung zum Recht auf Selbstbestimmung eine sinnvolle Zusammenarbeit. Angehörige von Betroffenen wissen, dass ihre Schützlinge auf dauerhafte Begleitung und Unterstützung durch vertraute Personen angewiesen sind, quasi ein Sprachrohr brauchen, aber das widerspricht aus Sicht von Ärzten, Sozialpädagogen und Betreuern den derzeitigen Grundsätzen, wie das Recht auf Selbstbestimmung in der Praxis zu handhaben ist. Dementsprechend wird ein solcher Beistand nur sehr eingeschränkt zugelassen. Obwohl inzwischen drei Klicks im Internet zu FASD jeden Interessierten darüber aufklären würden, dass genau diese Einschränkungen sowie mangelnde sogenannte Compliance ausgesprochen typisch für FASD sind, hat sich daran bisher nur wenig geändert. Ein besserer Umgang mit der Behinderung kann deshalb weder bei den Betroffenen selbst, noch in ihrem sozialen Umfeld erreicht werden. Viele mögliche Hilfen scheitern schon in der Anbahnung.

Ergebnis: Eklatante Versorgungslücke

Zusammenfassend kann man sagen, weisen die genannten Umstände der Fehleinschätzung und Unterversorgung bei Erwachsenen mit FASD auf eine eklatante Versorgungslücke hin, mit weitreichenden Folgen für alle Beteiligten. Die mangelnde Ausbildung von Fachpersonal tut dazu ihr Übriges. Die Folgen sind, dass die große Mehrheit der Erwachsenen mit FASD unter prekären Bedingungen leben, nicht selten in Obdachlosigkeit enden, von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind oder sogar straffällig werden. Eine gleichberechtigte Teilhabe, wie sie der Gesetzgeber inzwischen vorsieht, sieht anders aus.

Während sich die Versorgungssituation von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden verbessern konnte, ist für Erwachsene mit FASD die Versorgungs- und Betreuungssituation noch unzureichend. Sie leben oft mit einer Fehldiagnose und deshalb falsch behandelt in Einrichtungen der Behindertenhilfe/Eingliederungshilfe, in Justizvollzugsanstalten oder in der Wohnungslosenhilfe bzw. sind obdachlos.

Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung UN-Behindertenrechtskonvention

Wir behaupten, dass das Schließen dieser Versorgungslücke nicht nur die Lebensumstände der Erwachsenen mit FASD und ihres sozialen Umfelds verbessern, sondern auch die gesamtgesellschaftlichen Kosten senken würde, die durch (lebenslange) Transferleistungen, größtenteils scheiternde Maßnahmen, sowie ungeeignete und aufwendige psychiatrische und medizinische Leistungen entstehen.

Diagnose und Test von FASD

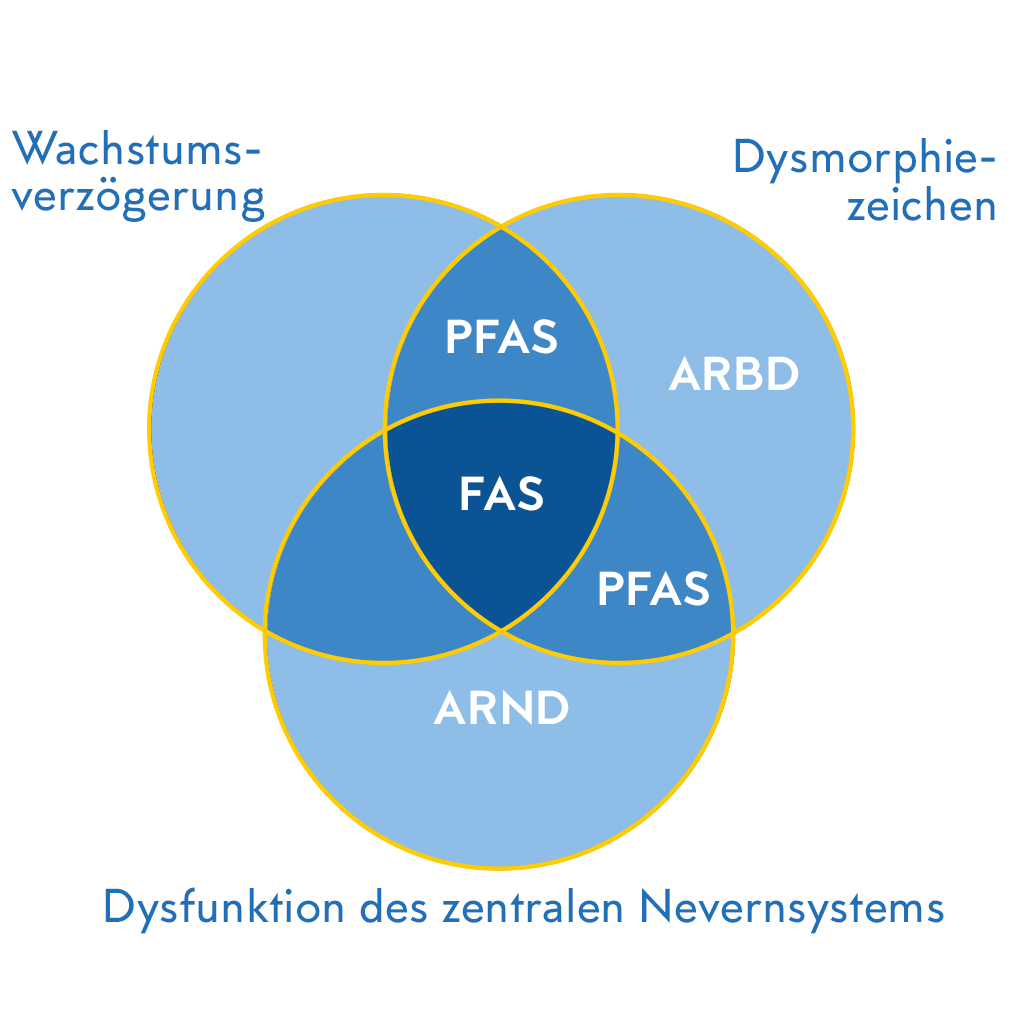

Die FASD-Diagnostik kann meist nur im Kindesalter oder bei bekanntem Alkoholkonsum der leiblichen Mutter während der Schwangerschaft gestellt werden. Wenn nicht bekannt ist, ob die Mutter während der Schwangerschaft Alkohol konsumiert hat, sollten zwei der folgenden Kriterien vorliegen:

- Vor- und nachgeburtliche Wachstumsstörung

- Dysfunktion des ZNS (Störung des Zentralnervensystems)

- Charakteristische Gesichtsveränderungen

Die äußerlichen Merkmale von FASD sind nur im Kindesalter gut zu erkennen, weil sich diese bei Erwachsenen vermindern. Sollte ein Kind keine äußeren Anzeichen von FASD haben, heißt dies nicht, dass kein FASD vorliegt. FASD kann auch anhand von Entwicklungsstörungen, Sprach- und Hörstörungen, Intelligenzminderung, Hyperaktivität, Autismus und vielen anderen physischen und psychischen Merkmalen erkannt werden.

Es kommt nicht selten zu Fehldiagnosen aufgrund nicht erkannter FASD. Bei den milderen FASD-Ausprägungen zeigt das Syndrom praktisch die gleichen Symptome wie bei ADHS, also ständige motorische Unruhe, Nervosität, sehr kurzfristiges Interesse an einer Aufgabe oder schneller Wechsel von einem Spielzeug zum nächsten, Ungehemmtheit und Impulsivität im Sozialverhalten.

FASD-Diagnosen für Kinder

Sie finden unten eine Liste von FASD-Fachzentren, Kliniken und Ärzten in Deutschland. Die meisten dieser Einrichtung sind auf die Diagnose und Behandlung von Kindern spezialisiert.

Download: Liste von FASD-Fachzentren und Fachärzten

FASD-Diagnosen für Erwachsene

Inzwischen gibt es auch Diagnosemöglichkeiten für Erwachsene: die FASD-Sprechstunde des Sonnenhof e.V. in Berlin, die FAS-Ambulanz der Tagesklinik Walstedde und das LVR-Klinikum in Essen.

Auch das FASD-Fachzentrum Hamburg plant mittelfristig für Hamburg, eine Diagnosestelle für Erwachsene mit entsprechenden Betreuungsangeboten einzurichten.

FASD-Diagnosen aus medizinischer Sicht

Die ärztliche Aufgabe ist es zunächst einmal die Diagnose FASD sicher festzustellen. Erst wenn diese gestellt ist, kann man Angaben zu Therapie und Verlauf machen und vor allen Dingen die Eltern und Pflegefamilien entlasten, da es nun erstmals eine Erklärung für Verhaltensweisen und Schwierigkeiten des Kindes oder Jugendlichen gibt.

Die Diagnose „FASD“ wird anhand der Diagnosekriterien der S3-Leitlinie [Landgraf, Heinen, 2016] gestellt.

Diese orientiert sich an dem sogenannten 4‑digit-Code, der bis Anfang 2016 der Diagnose-Standard auch in Deutschland war. Im Wesentlichen gibt es 4 Diagnosekriterien, an den sich der Arzt orientiert und die es ihm ermöglichen die fetale Alkohol-Spektrum-Störung (FASD) zu klassifizieren.

Folgende Diagnosekriterien sind bei der Diagnostik relevant:

- Wachstumsstörungen zu irgendeinem Zeitpunkt der Entwicklung.

- Gesichtsauffälligkeiten.

Schmales Oberlippenrot, verstrichenes Philtrum, schmale Lidspalten – diese sind möglicherweise in der Säuglings- und Kleinkindzeit deutlicher sichtbar und unterliegen im Laufe der Entwicklung starken Veränderungen. Daher sollten zur Diagnostik immer Kinderbilder mitgebracht werden. - Auffälligkeiten im zentralen Nervensystem (ZNS).

Hier gibt es eine Reihe möglicher Auffälligkeiten. Man unterscheidet Haupt- und Nebenkriterien. Als Hauptkriterien fungieren: Intelligenzminderung, Epilepsie und ein zu kleiner Kopfumfang (Mikrozephalie). Nebenkriterien sind beispielsweise signifikante Leistungsbeeinträchtigungen in der Sprachentwicklung, der Feinmotorik, der Aufmerksamkeit, der exekutiven Funktionen, der sozialen Fertigkeiten. Haupt- und Nebenkriterien haben eine unterschiedliche Gewichtung. - Alkoholkonsum in der Schwangerschaft.

Bei dem Kriterium des gesicherten Alkoholkonsums gibt es viele Unsicherheiten. Dieses kann zum einen damit zusammen, dass man schlichtweg niemanden fragen kann, da die leiblichen Eltern nicht greifbar sind, wenn sie beispielsweise im Ausland leben und das Kind oder der Jugendliche adoptiert ist. Zum Anderen wird der Alkoholkonsum aus Gründen der Scham verneint. Die deutschen S3-Leitlinien haben diesen Umstand berücksichtigt und geben die Möglichkeit den Alkoholkonsum als „möglich“ oder „wahrscheinlich“ einzustufen und dennoch die Diagnose FASD zu stellen.

Die ärztliche Diagnostik erfordert neben der gründlichen Anamnese, die manchmal leider lückenhaft ist, einige neuropsychologische Testungen. Fragebögen zum Verhalten des Kindes /Jugendlichen in verschiedenen Lebensbereichen unterstützen die Diagnostik. Differentialdiagnostisch spielen mitunter genetische Störungen oder Syndrome eine Rolle. In diesen Fällen ist eine humangenetische Untersuchung unverzichtbar. Zudem sollte ein ärztlicher Blick auf Augen, Herz und Niere erfolgen, da der Alkohol in der Schwangerschaft auch diese Organe schädigen kann.

Je nachdem, welche Diagnosekriterien erfüllt sind, kann eine Klassifikation der fetalen Alkohol-Spektrum-Störung (FASD) in das

- Vollbild fetales Alkoholsyndrom (FAS),

- das partielle fetale Alkoholsyndrom (pFAS) oder

- die alkoholbedingte neurologische Entwicklungsstörung (ARND)

erfolgen.

Dabei ist ganz wichtig zu wissen, dass beispielsweise das partielle fetale Alkoholsyndrom (pFAS) NICHT die milde, abgeschwächte Form des Vollbildes (FAS) ist. Die Klassifikation sagt lediglich aus, dass entweder alle 4 oder nur 3 oder 2 Diagnosekriterien erfüllt sind.

Die Klassifikation macht auch keine Aussagen zu Pflegeaufwand und Grad der Behinderung (GdB).

Die ärztlich gestellte Diagnose ist für die Entlastung der Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien, für die Therapieplanung, Auswahl der Schulform und die staatliche Unterstützung (Jugendhilfe, Eingliederungshilfe) enorm wichtig und gehört in erfahrene Hände. Optimal ist bei der weiteren Betreuung ein multiprofessionelles Team, dem neben Ärzten auch FASD-erfahrene Pädagogen und Psychologen angehören.

Alkoholembryopathie, Fetales Alkoholsyndrom oder Fetaler Alkoholeffekt?

Kurze Erläuterung der im Zusammenhang mit alkoholbedingten Schädigungen und Behinderungen verwendeten Begriffe.

Fetales Alkoholsyndrom (FAS)

Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) oder Alkoholembryopathie (AE), bezeichnet die irreversible, toxische Schädigung eines Emryos durch aufgenommenen Alkohol. Syndrom wird ein Krankheitsbild genannt, unter dem sich viel verschiedene Symptome und Ausprägungen einordnen lassen, dessen Zusammenhänge aber zum Teil nicht bekannt sind.

Alkoholembryopathie (AE)

Die Klassifikation nach ICD-10 in der Kategorie angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursache erfolgte bisher lediglich als Q86.0 – Alkoholembryopathie (AE) – ohne weitere Differenzierung.

Die ICD-11 wurde am Mai 2019 durch die Weltgesundheitsversammlung (Word Health Assembly, WHA) verabschiedet und tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Hierin wird das Fetale Alkoholsyndrom zum ersten Mal so genannt und seine Erscheinungsformen differenziert. Im ICD-11 ist eine Reform dieses Begriffs unter Nennung der heute üblichen Bezeichnung FASD vorgesehen, allerdings fehlt immer noch die Unterteilung in pFAS und ARND.

Partielles Alkoholsyndrom (pFAS)

Das partielle Alkoholsyndrom (pFAS) lässt sich als Komplex embryotoxisch entstandener, alkoholbedingter, zerebraler Leistungsstörungen definieren, die auch ohne das Gesamtbild der typischen körperlichen Merkmale auftreten. Das heißt aber nicht, dass die Auswirkungen für Betroffene weniger gravierend sind.

Alkoholbedingte Geburtsfehler (ARBD)

Mit ARBD (alcohol related birth defects) werden Schädigungen an Organen und andere körperliche Fehlbildungen (Dysmorphien) bezeichnet. Voraussetzung für diese Diagnose ist ein belegter Alkoholkonsum der Mutter.

Ist die Organbildung beim Kind zum Zeitpunkt des Alkoholkonsums bereits abgeschlossen, entstehen keine oder nur geringe körperliche Fehlbildungen. Trotzdem kann das Zentralnervensystem geschädigt werden, mit kognitiven und verhaltensbezogenen Störungen des Kindes.

Alkoholbedingte neurologische Entwicklungsstörung (ARND)

ARND (alcohol-related neurodevelopmental disorder) bezeichnet die Schädigungen, die hauptsächlich das zentrale Nervensystem (ZNS) betreffen. Eine ältere Bezeichnung dafür lautet Fetaler Alkoholeffekt (FAE). Voraussetzung für diese Diagnose ist ebenfalls ein belegter Alkoholkonsum der Mutter.

Hier sind nicht die physischen Fehlbildungen, sondern die Dysfunktionen des Zentralnervensystems symptomatisch. Mindestens eine der folgenden zentralnervösen Störung muss vorliegen:

- ein kleiner Kopf,

- Hirnanomalien,

- eine schlecht ausgeprägte Feinmotorik,

- Hörprobleme oder ein

- auffälliger Gang.

Außerdem können Verhaltensauffälligkeiten, wie schlechte Schulleistungen, defizitäre Sprachfertigkeiten, Probleme im abstrakten Denken und in Mathematik, geringe Impulskontrolle, ein schlechtes Sozialverhalten sowie Konzentrations‑, Gedächtnis- und Beurteilungsproblematiken auftreten.

Eine praktische und klinisch überzeugende Definition dieser Schädigungsbilder fehlt, allenfalls dienen sie als Auffangkategorien. Sinnvoller wird in Zukunft eine Diagnostik ganz unabhängig von körperlicher Symptomatik sein. Auch hier heißt das nicht, das damit die Auswirkungen für Betroffene weniger gravierend sind.

Fetale Alkoholspektrumstörung (FASD)

Da die Grenzen zwischen FAS, FAE, pFAS, ARND und ARBD fließend sind, werden heute alle Diagnosen unter dem Sammelbegriff Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD), auf Deutsch Fetale Alkoholspektrumstörung, zusammengefasst.